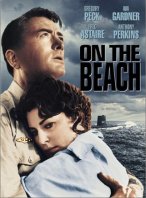

Le Dernier Rivage

(On The Beach)

Ce film fut réalisé en 1959 d'après le roman de Nevil Shute "On The Beach" (Sur la plage), très peu de temps après la parution du roman. Produit par Stanley Kramer (1913-2001), le scénario fut adapté par John Paton.

Rôles principaux :

| Gregory Peck ............ | Commander Dwight Lionel Towers, USS Sawfish |

| Ava Gardner ............. | Moira Davidson |

| Fred Astaire ............. | Julian Osborne |

| Anthony Perkins ..... | Lieutenant Commander Peter Holmes, Royal Australian Navy |

| Donna Anderson .... | Mary Holmes |

| John Tate ................. | Admiral Bridie |

Quelques liens : http://www.imdb.com/title/tt0053137/ (sur le site International Movie Database, en anglais)

Le roman et le film : le film suit de très près l'histoire du livre. Les rares divergences concernent des épisodes du roman qui ne sont pas représentés dans le film, soit parce que n'étant pas de nature à montrer une action, soit parce qu'ils ajouteraient peu à l'intrigue dramatique elle-même, ou parce qu'ils seraient quelque peu "pénibles" à regarder. On peut ainsi mentionner :

- l'épisode du retour du sous-marin de sa première mission, posant un problème sanitaire car un cas de rougeole, complètement aberrant, s'est déclaré pendant la navigation : l'équipage est mis en quarantaine ce qui retarde les retrouvailles de Dwight Towers et Moira Davidson.

- lorsque l'effet des radiations se déclenche dans la population de Melbourne, le roman présente des descriptions des nausées récurrentes qui affectent la plupart des personnages (Peter Holmes et sa femme ainsi que Moira en particulier), ce qui "justifie" l'usage des pilules. Ce n'est que suggéré dans le film, et la prise des pilules, si elle reste compréhensible, peut paraître moins inéluctable...

À noter aussi que dans le roman, la distribution des pilules "soigeusement emballées dans des boîtes

rouges" est annoncée par l'Administration et décrite de anière bien plus détaillée.

On peut établir un rapprochement, que l'on est en droit de ne pas considérer comme totalement fortuit,

avec des scènes de La Nuit des temps :

- cette rougeole déclarée dans le sous-marin et l'épidémie affectant l'équipe de savants allant de l'Antarctique à Paris présenter le dossier à l'Unesco.

- la distribution des pilules et celle des graines noires...

Contexte historique

Les années 1958-59 ont constitué l'un des points culminants de la tension internationale de la guerre froide (crise de Cuba). Après la période de "découverte de la puissance atomique" qui a suivi les bombardements d'août 1945, la production de films sur ces thèmes s'est développée :

Une excellente étude sur le sujet pourra être trouvée dans le mémoire d'Olivier Naudin de l'Université de

Poitiers : [ http://sfa.poitiers.fr/commedia/modulesDESS/travaux98/nucleaire/filmo.html ], qui

complète un ouvrage de référence : L'Apocalypse nucléaire et son cinéma, Collection7ART, Editions du Cerf, Paris, 1988.

Une analyse critique

Le Dernier Rivage est en effet présenté et analysé

dans cet ouvrage de Hélène Puiseux, directeur d'études à l'Ecole pratique des Hautes Etudes (chaire de cinéma

et mythologie contemporaine) dans le chapitre V, "Perspectives" (p.135 ss.).

Le Dernier Rivage est en effet présenté et analysé

dans cet ouvrage de Hélène Puiseux, directeur d'études à l'Ecole pratique des Hautes Etudes (chaire de cinéma

et mythologie contemporaine) dans le chapitre V, "Perspectives" (p.135 ss.).

Notre société du vingtième siècle est une société qui, à travers le rêve, se lit comme

urbaine, conjugalisée, motorisée et totalement médiatisée. Médiatisée comme on dirait

viabilisée, c'est à dire que télévision, radio, téléphone y forment un réseau comme l'eau et

l'électricité permettant une même information partout, mais si "courante" comme l'eau, que l'on n'y prend garde que

lorsqu'elle vient à manquer.

Deux exemples, l'un de 1959, l'autre de 1982, montrent cette pérennité de valeurs qui sont en quelque sorte

le tissu de notre monde.

Le Dernier Rivage

Melbourne est la dernière ville de la planète à attendre le nuage radioactif qui a déjà désertifié le

reste du monde.

C'est essentiellement à travers les problèmes de deux couples que l'on suit cette

tragédie post-atomique et définitive.

Un premier couple : un jeune officier de marine, Peter Holmes

(Antony Perkins) et sa jeune femme avec leur bébé. Petit appartement bien situé, chambre et lit conjugal, fins

de jornées sur les plages à la sortie des bureaux du ministère où travaille Holmes. Le quotidien d'un bonheur

familial, qui serait banal s'il n'était condamné.

Un deuxième couple : Dwight Towers, Américain, officier de marine (Gregory Peck), a perdu dans le

drame sa femme Nancy et ses enfants qui vivaient aux Etats-Unis. Il n'a plus que leurs photos et leur

souvenir. Il s'éprend de Moira (Ava Gardner), une jeune femme esseulée alcoolique, pour une aventure

nécessairement provisoire.

Les deux intrigues sentimentales, la qualité de jeunres époux tendrement épris

des Holmes, la qualité de veuf de Dwight Towers, la qualité de la jeune femme déboussolée et solitaire,

occupent la majeure parie du film, au grand mécontentement des critiques français de l'époque de la sortie du

film. Simone Dubreuille, dans Libération du 28 décembre 1959 :

« Nous proposer le jeune officier de marine et sa femme-enfant roucoulant comme deux tourtereaux d'opérette avant d'avaler les comprimés libérateurs frise le ridicule. »

Jean de Baroncelli, dans Le Monde du 22 décembre 1959, s'en prend à l'autre couple et déplore l'importance attribuée à l'aventure de Gregory Peck et Ava Gardner :

« La moitié du film est consacrée à leurs transports sentimentaux »

Les deux critiques adoptaient une position radicale, plus radicale encore que le nuage radioactif, et voudraient que les relations soient dissoutes dans la tragédie générale avant même qu'elle ait lieu, par solidarité, en somme, qui seraient demandée aux couples encore protégés par rapport aux disparus.

Cette double histoire d'amours condamnés, emblématiques, se déroule principalement dans

Melbourne, en pleine vie normale au début du film.

Les inquiétudes qui pointent sont celles d'une guerre

encore lointaine, restée à l'extérieur, mais se signalant par les restrictions et les nouvelles à la radio,

avant de se matérialiser dans la distribution de pilules euphorisantes [et fatales]. En contrepoint, les rues

de San Francisco et San Diego, la radioactivité y a tué les hommes. Restent les rues, les voitures bien

garées, les immeubles vides, les bureaux légérement en désordre, des fenêtres battent qui devraient être

fermées.

Autre contrepoint : la campagne autour de Melbourne, verte et intacte encore. Et qui sans

doute le restera. Les voitures, avant les habitants, se paralysent peu à peu dans Melbourne ; elles sont

frappées par le manque croissant d'essence. On réattelle les chevaux. Cependant, au retour de sa mission sur la

côte Ouest des Etats-Unis, Dwight Towers trouve le Tout-Melbourne occupé à assister ou à participer à une

course automobile : course sportive d'un genre particulier, où, se sachant condamnés, les conducteurs

s'intègrent totalement à leurs voitures, font corps avec elles, et les fracassent, en se suicidant.

Après la disparition du sous-marin de Dwight Towers dans l'océan pour une dernière mission sans retour,

après le lit conjugal des Holmes devenu lit mortuaire par l'absorption des pilules mortelles, les derniers

plans montrent en panoramique lent les rues de Melbourne, vides. The End est même superflu.

"Un film ultime"

"Le fait (la non-maîtrise de l'atome) y est donné comme accompli et en train de s'accomplir, hors de toutes violence visuelle."