dans la revue HAMSA

N° 5 - automne-hiver 1973

|

|

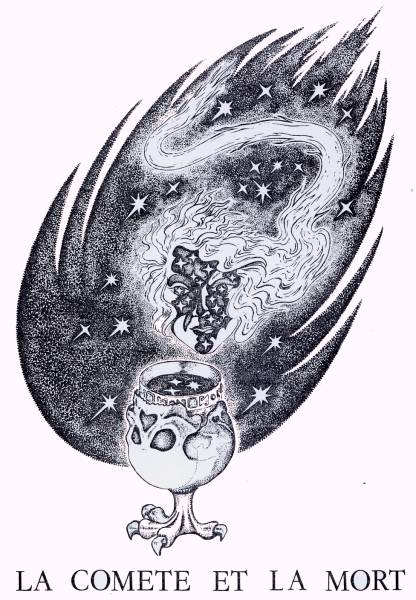

Le 7 mars 1973 l'astronome tchèque Lubo Kohoutek avait découvert, à l'œil nu, une nouvelle comète à laquelle fut donné son nom ; elle fut cataloguée sous la référence C/1973 E1. [ voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Comète_Kohoutek ]. La découverte d'un nouveau corps céleste, et d'une comète en particulier, a de tous temps stimulé l'imaginaire et certaines fantasmagories (on se souvient, plus récemment, de la comète d'Hale-Bopp). Les ésotéristes n'ont pas manqué de commenter le sujet avec plus ou moins de sérieux, et { la revue Hamsa } produisit son numéro 5 sur le thème « Comète et Mort ». Le directeur de la revue, Arno Chönheit, présente dans l'éditorial :

La Mort... Une comète... Pourquoi avoir lié ces deux sujets au sein d'un même numéro ? Initialement nous avions prévu de consacrer ce Numéro III au seul thème de la Mort, comprise dans ses acceptions ésotérique et métaphysique.

Et puis est venue l'annonce de la comète de Kohoutek, l'immense publicité qui lui a été faite dans certains milieux scientifiques, et la façon dont la presse, dont le public, se sont fait l'écho de cette nouvelle à travers le monde, montrant qu'au XXème siècle bien des hommes réagissaient encore comme leurs ancêtres les plus lointains.

Il nous a semblé qu'il y avait là un sujet de réflexion important ; c'est pourquoi nous avons décidé de remettre à plus tard certaines de nos études sur 1'ésotérlsme de la mort et derapprocher ce thème d'un symbolisme astrologique avec lequel lise trouvait profondément associé par la tradition. En effet, aussi loin que l'on remonte à travers l'histoire, et dans les civilisations les plus diverses, il est frappant de constater combien les hommes ont pu se défier des comètes, en qui ils virent presque toujours de fort mauvais présages. Le plus souvent, quand un tel phénomène apparaissait au ciel, les anciens l'interprétaient comme l'annonce de grands bouleversements, comme un signe de mort, de disparition d'un ordre ancien. [...]

Pour réfléchir sur la crise du monde moderne au niveau de la société, notre équipe a interviewé René Barjavel - qui a écrit à ce sujet des oeuvres prophétiques - et, avec lui, nous nous sommes demandé si les sociétés industrielles dans lesquelles nous vivons n'étaient pas menacées d'une terrible destruction, susceptible d'anéantir la plupart des habitants de notre planète.

Parmi les autres articles de ce numéro, citons :

- Astronomie : « Kahoutek 1973 F », entretien avec Albert Ducrocq.

- Recherche ; Nature Astrologique des Comètes (par Daniel Verney).

Le texte ci-après est la retranscription intégrale de l'article et de sa présentation, respectant la typographie originale mais remis en forme pour une meilleure lisibilité.

Les illustrations sont celles de l'article, replacées aux positions qu'elles occupent au fil du texte.

Les notes en fin de page apportent des clarifications et re-situent l'interview dans son contexte, tant historique que biographique.

CRISE OU AGONIE DU MONDE MODERNE ?

ENTRETIEN AVEC RENÉ BARJAVELHAMSA : René Barjavel, en 1943, vous avez écrit un livre que beaucoup de personnes ont qualifié de prophétique, et dont l'actualité et le message ont paru à notre équipe plus brûlants que jamais. C'est autour de ce livre que nous aimerions situer le thème de cet interview, à paraître dans un numéro de Harnsa consacré à la Mort, en tant que terme du Kali Yuga, et porte d'un nouvel âge. Il s'agit d'un de vos romans intitulé « Ravage ». Avec ce titre, on a pu écrire que vous aviez ouvert la voie en France à la littérature de Science-Fiction (celle-ci s'étant développée certes depuis de longues années, mais surtout aux États-Unis). Peut-être serait-il plus exact d'ailleurs de dire que vous avez ré-introduit ce genre dans notre pays, puisqu'au XIXème siècle, déjà, la France avait été illustrée par un grand visionnaire : Jules Verne ne fut-il pas un pionnier de la Science-Fiction ? Est-on en droit de se demander, après la lecture d'un tel livre, si un danger semblable au terrible écroulement qui y est relaté, ne menace pas - dans sa logique-même - la société industrielle au sein de laquelle nous vivons ? Avec « Ravage » sommes-nous dans le domaine de la pure Science-Fiction, ou bien - en cette fin du XXème siècle - le fantastique ne rejoint-il pas la réalité ? RENÉ BARJAVEL : II n'y a absolument rien de fantastique là-dedans. C'était un exercice de pure logique. Il est certain que plus une société grandit, plus elle devient une société non pas de consommation, comme on dit aujourd'hui, mais une société de distribution : distribution des matières premières, distribution des énergies... distribution en sens inverse des déchets et des ordures. Tout cela dépend entièrement du mouvement de l'énergie - de la distribution de l'énergie. Si tout à coup il y a un anévrisme, une rupture ou une artère bouchée, c'est fini ! Tout s'écroule et c'est la gangrène immédiatement. « Ravage » était forcément et ne pouvait pas être autrement que prophétique : il suffisait déjà de regarder ce qu'était la société dans les années 40 bien sûr, c'était écrit en pleine période de restriction, au moment où nous manquions de tout, et où on ne pouvait pas imaginer encore ce que serait la société européenne d'aujourd'hui mais on avait déjà une idée de ce qu'était la société américaine, bien que nous n'en eussions aucune nouvelle à ce moment là. En tous cas cela n'a rien à voir avec l'imagination, c'est purement de la logique et je crois qu'au fond la prophétie c'est ça : c'est partir d'un état de fait et avoir un esprit assez clairvoyant, assez logique pour deviner ce qui va se passer après. Et il est certain que ce que j'ai écrit dans « Ravage » nous pend au bout du nez. La crise actuelle du pétrole est un avertissement... Mais même sans cette crise, d'ici une vingtaine d'années, nous allons nous trouver exactement dans la même situation que « Ravage ». Qu'on ferme les robinets ou qu'on ne les ferme pas, les réserves de pétrole seront alors épuisées, et à l'heure actuelle on ne fait rien pour préparer cette échéance. Si on ne remplace pas le pétrole par d'autres formes d'énergie non polluantes et plus économiques et si on ne s'en occupe pas dès aujourd'hui, l'humanité toute entière va vers une période extrêmement grave, dont elle ne sortira qu'après une crise terrible où la mort aura sa place à tenir... On s'est précipité tout de suite vers l'énergie atomique... C'était évidemment la seule chose à ne pas faire. Pourquoi ? Parce que l'énergie atomique va fabriquer des déchets que l'on ne sait déjà plus où mettre... ce sont des déchets extrêmement dangereux, mortels. Alors qu'il y a une double forme d'énergie qui ne coûte rien et qui ne produit pas de déchet : d'une part l'énergie solaire (beaucoup plus utilisable qu'on ne le pense, même dans nos climats), d'autre part l'énergie géothermique (il suffit de faire un trou pour avoir de la chaleur : à six mille mètres on a de l'eau bouillante, et cette eau il est tout à fait possible de la transformer en énergie). L'homme a donc des possibilités de trouver un remède, en recourant à des formes d'énergie raisonnables et en restreignant ses besoins. Mais cela ne pourrait être possible que s'il accepte de revenir à une forme de civilisation où la machine et l'énergie tiendraient une place beaucoup moins importante. Or il n'en prend pas le chemin... Si la société actuelle continue à se développer, dans 20 ans le tiers de la population française habitera autour de l'Obélisque. Et ces villes, qui ne peuvent vivre autrement que par la distribution forcée des marchandises, de la main d'oeuvre et de l'énergie, ces villes vont s'écrouler très rapidement, exactement comme je le décris dans « Ravage ». Disons bien sûr que quand on fait de la littérature, on est obligé « d'appuyer sur l'accélérateur » pour rendre les choses plus visibles ! Dans "Ravage" cela se passait en quelques heures... Dans les faits cela se passera en quelques mois mais on en arrivera au même point : il faudra que ceux qui sont en trop disparaissent ! L'équilibre en France, c'est une population de vingt millions d'habitants. Il y en a déjà trente de trop : ils seront éliminés. Mais ce ne seront pas forcément les meilleurs qui resteront. Il faut dire cependant que, dans le monde, tous ne supporteront pas le même destin. Ainsi il y a une nation qui nous donne l'exemple aujourd'hui : c'est la Chine où la place a été conservée au travail de l'homme : c'est la seule énergie, il n'y en a pas d'autre ils se passent de pétrole, ils se passent d'électricité, ils se passent de tout. Ils n'ont pas de transports : tout se fait à dos d'homme ou à bicyclette. HAMSA : En effet cet exemple de la Chine semble prouver au monde qu'un pays - même très peuplé - peut fort bien bénéficier, dans certains secteurs déterminés, des techniques scientifiques les plus avancées, tout en conservant sa liberté de structure par rapport à elles : il peut faire face - mème sans machines - aux plus diverses situations... Alors faut-il expliquer cette puissance, cette stabilité et cette indépendance par le maintien d'une structure organique paysanne, caractéristique des sociétés de type traditionnel ? Faut-il voir dans la vulnérabilité de l'Occident l'effet d'un phénomène inverse ? Et dans ce cas, pensez-vousqu'il faille considérer le passage d'une civilisation campagnarde traditionnelle à une société de concentration urbaine comme un symptôme de désagrégation du corps social ? Une prolifération anarchique des cellules s'est-elle substituée à l'équilibre d'un organisme sain ? RENÉ BARJAVEL : Exactement ! Ce phénomène d'urbanisation, c'est un phénomène de coagulation, c'est un phénomène pathologique : on rassemble des usines... Il faut des transports pour la main d'oeuvre, il faut des bureaux pour organiser l'administration et commence un enchaînement qui n'a pas de fin : tout ça s'agglomère, s'entasse !

Ici, il convient de préciser que la ville, telle que nous l'avons connue il y a seulement cinquante ans, n'avait absolument rien de commun avec ce que nous pouvons voir aujourd'hui. À la base, il y avait le village, qui est une unité organique vivante, qui est fabriqué à l'échelle de la nature, du paysage, et des gens qui habitent autour, dedans. Et puis les villages se sont transformés en bourgs, mais le bourg était encore un grand village. La ville du XIXème siècle et du commencement du XXème était un organisme composé de quartiers dont chacun correspondait un peu à un village. Aujourd'hui la ville est un entassement. Ce n'est plus un organisme vivant, c'est une accumulation qui repose sur un équilibre instable, toujours prêt à s'effondrer. Depuis un siècle, la population de la France a doublé. Le petit paysan qui faisait de la culture vivrière - c'est à dire qu'il vivait avec sa famille sur son sol, sans grands besoins et presque sans argent - n'était utile qu'à lui-même. Aujourd'hui, pour faire vivre les vingt millions de Français supplémentaires, il a fallu faire rendre à la terre deux fois plus qu'elle ne rendait auparavant. Tout cela est possible, grâce aux transports, au pétrole, à l'énergie. Si tout cela vient à manquer, il est évident qu'il y aura trente millions de Français de trop. la surpopulation sera alors une réalité. Pour le moment c'est une réalité que les économistes ont transformée en facteur de l'économie. la surpopulation, pour eux c'est de la main d'oeuvre et c'est du consommateur. Alors on fabrique pour satisfaire le consommateur et pour faire fonctionner la main d'oeuvre. On encourage les consommateurs à faire des enfants pour qu'il y ait davantage de main d'oeuvre et de consommateurs. Mais si tout à coup ce mécanisme s'enraye c'est l'écroulement irrémédiable ! Oui cet entassement des villes est un symptôme de mort qui concerne toute notre société. D'ailleurs il n'y a qu'à voir à quel point c'est hideux ! Depuis le XIXème siècle on n'a rien construit de beau, sauf peut-être ce qui est fonctionnel : les stades, les barrages, les autoroutes. Mais pour ce qui est purement humain, on n'a construit que des choses abominables, affreuses ! HAMSA : Mais si l'on part d'un tel jugement de valeur, n'est-on pas amené à constater, par rapport aux siècles qui nous ont précédés, un véritable ralentissement de l'esprit humain dans le domaine de l'art, une sorte de régression de ses capacités de création, cela aussi bien en architecture qu'en peinture ou en musique parexemple ? RENÉ BARJAVEL : Dans le domaine de l'art, le phénomène a commencé il y a très longtemps : à la Renaissance. Au départ, l'oeuvre d'art n'est pas un objet en soi, c'est un message : un message ésotérique qui traduit une vérité supérieure et, par là, va de pair avec un certain anonymat, dans le sens où cette vérité est suprahumaine. C'est pourquoi, qu'il s'agisse d'un architecte des pyramides, d'un constructeur de cathédrales ou d'un de ces peintres qu'on appelle les primitifs, il ne leur est jamais venu à l'esprit de signer leurs oeuvres. Parce qu'ils avaient simplement à dire quelque chose, et ils l'ont dit, avec le burin, avec le pinceau... Et puis, peu à peu, il y a eu des abbés distingués qui ont voulu avoir une belle statue, une belle Vierge, et à ce moment là l'objet d'art est devenu un objet en soi. On a attaché plus d'importance à la qualité de l'objet d'art qu'à son message. Finalement on a complètement oublié le message. Et aujourd'hui, on en est arrivé à attacher plus d'importance à la façon de faire une oeuvre d'art qu'au résultat obtenu. C'est le règne de la technique : en peinture, on cherche seulement à mettre des couleurs les unes à côté des autres, à obtenir un effet technique. En sculpture c'est la même chose. En littérature cela donne le « Nouveau Roman », où l'on écrit trois cent pages pour dire comment on porte une tasse de thé à la bouche... C'est la décomposition ! On va de l'essentiel vers le détail qui n'a pourtant aucune espèce d'importance en soi... C'est encore une forme de mort, c'est certain. HAMSA : En vous écoutant, René Barjavel, et en réfléchissant sur votre oeuvre, on est tenté de se demander si votre message - à travers le genre du fantastique ou de la science-fiction - ne se rattache pas fortement à un enseignement métaphysique traditionnel... On songerait par exemptée la pensée d'un René Guenon, et notamment à son livre « Le Règne de la Quantité et les Signes des Temps » dont vous semblez rejoindre les points de vue fondamentaux. Avez-vous le sentiment, en tant qu'écrivain, de vous rattacher à un courant ésotérique traditionnel ? RENÉ BARJAVEL : Je dois dire que Guénon a eu une très grande importance dans ma formation Guénon... et Gurdjieff aussi, bien qu'ils aient été opposés (je crois qu'ils regardaient la même chose, mais de deux côtés différents). En tous cas, il est certain que là est le grand problème : essayer de retrouver la Tradition, essayer de retrouver la vérité. Mon petit bouquin « La Faim du Tigre », c'est ça ! C'est l'histoire de ma recherche. HAMSA : Pour ceux qui pensent que nous sommes aujourd'hui à la fin d'un monde, à la fin d'une civilisation, il y a plusieurs attitudes possibles. Il y a l'attitude du refus, celle du mouvement hippie par exemple, où l'on voit des jeunes repousser en bloc tous les aspects du monde moderne et placer leur espoir dans le retour à une sorte de vie champêtre. Il y a aussi des solutions de conciliation : vous en proposiez une tout à l'heure, en disant que l'homme pouvait conserver les meilleurs acquis du progrès scientifique tout en renouvelant entièrement sa façon de vivre pour que la vie sur Terre demeure encore possible... Or dans « Ravage » que se passe-t-il ? Après l'écroulement de la civilisation, il reste quelques survivants : ceux qui ont été assez forts, assez courageux, assez adroits, pour échapper au massacre. Et ces hommes créent une nouvelle société, reposant sur de nouvelles lois. Or quelle est l'une de leurs premières décisions ? Ils décident de brûler les livres ! « (...) Les livres trouvés pendant les douze mois sont brûlés solennellement au soir du dernier jour du Printemps sur les places des villages. À la lueur des flammes, les chefs des villages expliquent aux jeunes gens rassembles qu'ils brûlent là l'esprit même du mal (...) » Faut-il interpréter les survivants de « Ravage » comme des sortes de hippies, irrespectueux de l'ancienne culture, ou comme des êtres frustres, traumatisés par le cataclysme qu'ils viennent de traverser et que désormais toute trace de connaissance effraye ? Ou bien ne faut-il pas voir là une idée encore plus profonde : l'idée que l'homme, quand il retrouve un niveau supérieur de conscience, n'a plus besoin de livres... et que pour en arriver là, il doit apprendre à s'en passer ? RENÉ BARJAVEL : N'oublions pas que ce livre a été écrit il y a trente ans et que tout en restant dans la même certitude en ce qui concerne le sort de notre civilisation, j'ai tout de même pas mal évolué ; et le monde scientifique a évolué énormément... Aussi je crois beaucoup actuellement en l'efficacité des recherches de certains groupes de savants comme par exemple la Fondation Le Comte du Noüy qui m'a décerné son prix : société comprenant un nombre appréciable de savants qui cherchent autre chose que la science, qui vont plus loin que la science qui, au delà de la physique, arrivent à la métaphysique... Et je pense que la science va peut-être nous aider à retrouver la Tradition ; et sans doute l'éclairer. Dans mon livre « La Faim du Tigre » », je donne deux ou trois exemples de cette nouvelle compréhension. Tenez, il y a cette fameuse phrase de l'Ecclésiaste qui dit : « Vanité, tout n'est que vanité » ! Or on a pris ces mots dans leur sens littéral pendant deux mille ans on s'est dit « rien n'est important, il n'y a qu'une chose importante c'est de faire son salut ». Non ! L'Ecclésiaste a dit ce que disent les savants atomistes aujourd'hui : « vide, tout est vide » vanité ça veut dire vide. Ainsi je crois que si on prenait les livres sacrés, si on les étudiait de près à la lumière de la science actuelle, on s'apercevrait que ces vérités découvertes seulement aujourd'hui par la science, on les connaissait depuis toujours. Yung, pour prendre un autre exemple, a mis en évidence l'existence du subconscient collectif or cela éclaire d'une façon extraordinaire l'idée qu'on peut se faire de la Révélalation. On s'est toujours demandé ce que signifiait la Révélation : pourquoi tout à coup un homme entrait en contact avec Dieu... Eh bien je crois que cette tradition, cette vérité, cette connaissance que les hommes ont perdue, chaque homme la possède toujours dans son espèce. Je crois que l'homme, en tant qu'espèce, a toujours su tout : il fut assurément un temps où tout individu, du moins tout individu suffissamment évolué, savait lire un arbre comme on sait lire un livre, savait lire la nature, savait lire l'univers et trouver la vérité. Rien n'est gratuit, rien n'est seul, tout est lié dans l'univers c'est pourquoi je crois à l'Astrologie ! (Je croirais moins aux astrologues, mais ça c'est autre chose)... En tous cas, il est certain que le subconscient « sait ». La personne qui a une Révélation, qui est-ce donc ? C'est un individu qui, tout à coup, a un contact avec le subconscient collectif et qui est ébloui par la connaissance : c'est ça la révélation de Moïse au Sinaï, c'est une révélation que l'homme retrouve en plongeant dans la connaissance de l'espèce. HAMSA : René Guenon disait qu'il fallait comprendre l'espèce (« l'eidos » d'Aristote), comme

une nature d'ordre purement qualitatif, contenue toute entière dans chacun des individus qui la

composent, et tout à fait indépendante du nombre de ceux-ci. Pensez-vous (- et peut-être RENÉ BARJAVEL : Je crois que, de toutes façons, nous sommes les fragments d'une seule entité : les traditions orientales le disent.. lorsque l'homme parvient à être conscient, à prendre contact avec le subconscient collectif, soit tout à coup par une espèce de plongeon, comme une goutte qui tombe dans l'eau, soit par un travail énorme de toute sa vie, à ce moment là il devient toute l'espèce : ce qui ne veut pas dire que les autres n'en font pas partie, même ceux qui sont des abrutis et des cailloux. Nous sommes tous la même chose... et c'est pourquoi l'amour, dans le christianisme, est une chose si importante. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » » : Saint Paul nous dit que toute la loi est résumée dans cette phrase mais cela inclut unechose : il faut d'abord savoir ce qu'on est soi-même et s'aimer, c'est à dire se conduire envers soi-même comme envers quelque chose de très respectable, de très important, et essayer de se découvrir jusqu'au fond de soi. Alors à ce moment là, on est capable d'aimer les autres, ce qui est impossible si on ne s'aime pas soi-même... Ce n'est pas de l'égoisme, c'est exactement le contraire. HAMSA : Dans cette optique, pensez vous que le monde va franchir un cap après lequel pourrait rayonner une nouvelle fraternité entre les hommes ? RENÉ BARJAVEL : Je ne sais pas... Nous allons vers un cataclysme épouvantable. Ce ne sera pas forcément un cataclysme atomique : mais je crois que ce sera vraiment l'écroulement, le pourrissement de cette civilisation. Que va-t-il se passer ? Cela commencera certainement par le chômage, le désordre, les révoltes puis des famines, la destruction des villes... Ce sera la haine, l'égoisme dans ce qu'il a de plus abominable, la lutte du chacun pour soi. Que sortira-t-il de tout cela après ? Je n'en sais rien. En tous cas pour le moment, comme nous l'avons vu tout à l'heure, il n'y a qu'une nation qui soit capable de traverser tout cela sans dégâts : c'est la Chine, parce qu'elle a gardé sa structure paysanne, parce qu'elle a gardé l'homme près de la Terre. Malheureusement cette civilisation actuellement semble avoir perdu toute trace de la Tradition. Mais enfin le Christianisme l'a perdue aussi, le Judaïsme l'a perdue, l'Orient semble bien l'avoir perdue à quatre vingt dix pour cent. Pourtant, je reste très optimiste quand même. Je crois qu'il y a un dessein préétabli. Je pense que, dès la première cellule vivante, les chromosomes comportaient déjà les ordres pour l'évolution non seulement de son espèce, mais de toutes les espèces et de la vie toute entière ; et le sommet de cette évolution, c'est pour l'instant l'esprit humain, malgré tout ce qu'il a oublié en route.

Je ne pense pas que tout cela puisse se terminer ainsi, stupidement ; ou alors tout le reste n'aurait plus aucun sens, l'univers lui-même ne signifierait plus rien... Je crois que tout va recommencer. Sous quelle forme ? Nous essayons de nous consoler en nous disant que l'Ere du Verseau sera meilleure que la précédente : souhaitons-le ! Je n'en suis pas sûr, mais on tous cas la destruction des livres, dans « Ravage » - pour en revenir à la question que vous me posiez tout à l'heure - signifiait pour moi la destruction de la fausse science, des connaissances sans LaConnaissance. C'est ça l'horreur, l'abomination de notre temps, c'est que nous accumulons les sciences sans connaître la signification des choses. De ce point de vue, je crois effectivement que la tradition orale est la seule à être fidèle en ce qui concerne la vérité. Dès qu'on commence à écrire, c'est fichu ! La personne qui transmet la tradition orale l'a dans sa chair, l'a dans sa tête. Ce n'est pas un objet extérieur, ce n'est pas un bloc de papier qu'on transmet : c'est une expérience. La tradition orale, c'est la tradition d'une expérience de l'individu. Le maître qui enseigne à ses disciples, le maître a vécu la tradition. HAMSA : Si l'on suit jusqu'au bout votre raisonnement, on aboutit exactement à l'inverse de ce que les hommes modernes ont appelé « le Progrès »... La première décadence aurait-elle alors commencé le jour où l'homme - n'ayant plus possédé en lui toute son intelligence - aurait été obligé, pour "se souvenir", d'écrire, de graver ? RENÉ BARJAVEL : Exactement ! Mais la peinture ou la gravure sous forme symbolique ont quand même conservé une haute signification. De ce point de vue, on aurait tort de vouloir séparer un travail sur la matière et un travail sur l'esprit. On le voit bien dans l'Alchimie par exemple : les deux sont inséparables. Et une oeuvre d'art, c'est un message qui contient la tradition et qui n'est pas lisible pour tout le monde, mais qui un jour peut-être sera compris de nouveau. La Tradition, qui la comprend encore aujourd'hui ? Pour choisir cet exemple, je crois que le rite et la lithurgie catholiques contenaient la vérité. Or, actuellement, ils semblent tout abandonner. C'est épouvantable ! Moi qui suis protestant et qui ai toujours été tenté par le Catholicisme, mais qui n'y suis pas rentré par une espèce de fidélité à mes ancêtres parce qu'ils s'étaient fait massacrer pour défendre leur foi, je vois avec désespoir le Catholicisme devenir protestant ! C'est à dire lâcher les dernières bribes de Tradition qui lui restaient... HAMSA : Pour en revenir une dernière fois à « Ravage », dont les survivants, à la fin du livre, retrouvent un mode de vie communautaire, pensez-vous - dans ce cadre d'écroulement et de danger qui menace l'homme - qu'il y ait là une leçon, une voie à suivre pour la jeunesse actuelle ? Structure sociale du passé (sous la forme du village), la « communauté » ne serait-elle pas de nouveau la forme de vie de l'avenir ? RENÉ BARJAVEL : Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Il faut des petits groupes ! Et il y en a, il s'en forme spontanément, de tous les côtés... Ils ne savent pas toujours très bien ce qu'ils cherchent, mais ces groupes se forment aussi bien à l'échelon des savants qu'à celui des étudiants, par exemple, qui sont persuadés qu'il va falloir traverser des événements difficiles, et qu'on ne peut le faire qu'en étant un petit groupe et en se serrant les coudes. HAMSA : De nouvelles Arches de Noé en quelque sorte... RENÉ BARJAVEL : Oui, certainement : et il y en a qui survivront, il y en a qui trouveront... La vérité, c'est la fraternité au sein d'un petit groupe. C'était celle du village traditionnel. Tenez : de tels villages, il en existe encore aujourd'hui. J'en ai vu, au Népal : au centre, il y a le monastère (qui est généralement bouddhique) autour, il y a le village, avec ses artisans autour enfin, il y a les cultivateurs. Les moines prient pour tout le monde les artisans fabriquent des objets pour tout le monde les agriculteurs font pousser de la nourriture pour tout le monde... Et l'argent n'existe pas ! Même à Katmandou - la capitale - l'argent est une chose d'un usage si récent qu'au marché on le vend au kilo ! Je ne sais pas quel sage de l'antiquité est l'auteur de cette parole que m'avait rapportée Lavastine il y a trente ans, et qui m'a toujours frappé : « La solitude est mauvaise...

|

Notes

Les notes suivantes rendent plus explicite la compréhension de certaines allusions à l'actualité de l'époque.

Les index correspondent aux notes de renvoi dans le texte de l'article.