La philosophie de la vie influence les œuvres d'un romancier. Mais celui-ci arrive aussi à

prendre du recul et à donner une image de sa propre vie à l'éclairage de sa philosphie.

C'est par l'écriture de son journal qu'il s'y révèle, sinon tel qu'il est, du moins tel qu'il se voit,

c'est à dire tel qu'il fait naître son œuvre.

La philosophie de la vie influence les œuvres d'un romancier. Mais celui-ci arrive aussi à

prendre du recul et à donner une image de sa propre vie à l'éclairage de sa philosphie.

C'est par l'écriture de son journal qu'il s'y révèle, sinon tel qu'il est, du moins tel qu'il se voit,

c'est à dire tel qu'il fait naître son œuvre.

|

|

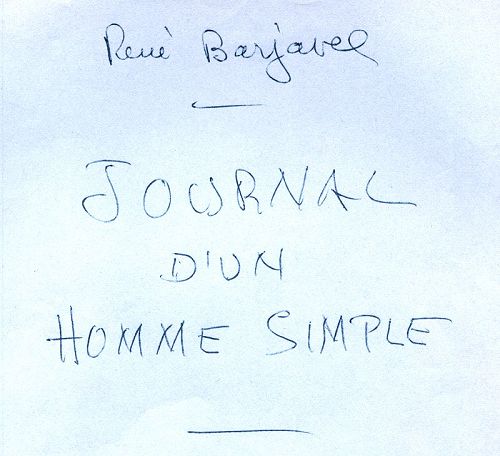

PRÉSENTATION

Récit autobiographique

par René Barjavel

Titre original : « Journal d'un homme simple »

© Éd. Frédéric Chambriand, 1951

{Meilleure vue de la première de couverture}(Voir les autres éditions)

Titre de la seconde édition :

« Le Journal d'un homme simple

...vingt ans après La Charrette bleue »

Citation en exergue de l'édition de 1951 :

« Celui qui écrit pour ne rien dire est pour moi un prostitué

et un misérable »

Dédicace de l'édition de 1982 :

A Marie-Jeanne et Eugène Pihouée, avec ma profonde affection. - R.B.

|

Douze Parties :

|

Sept Parties :

|

Particularités :

- Après la première publication de 1951, l'éditeur F.Chambriand (de son vrai nom Pierre Monnier) fit faillite et les livres invendus furent rachetés par la maison Denoël qui les reconditionna d'une nouvelle couverture (dont l'illustration constitue le frontispice de la présente page), et modifia le nom de l'éditeur par la simple apposition d'une surcharge collée. {voir}

- En 1982, après le succès de La Charrette bleue, récit autobiographique de son enfance, Barjavel remania Le Journal d'un homme simple en une seconde édition également chez Denoël, celle-ci étant la plus connue. Les différences de texte entre les deux éditions montrent toute la saveur de l'évolution de la vision de l'auteur, une lecture comparative est possible grâce au recueil Demain le Paradis aux éditions Omnibus (2000), qui présente les deux textes ( voir le recueil ).

GENÈSE

- Revenir au sommaire

- Voir la section suivante (épisodes marquants)

- Voir la section précédente (présentation)

La rédaction d'un journal n'est pas réservée aux écrivains de profession. C'est pour

chacun l'occasion de faire le point face à soi-même de la façon dont on voit les choses de la

vie, par la manière dont on les rapporte et les commente.

Des auteurs, dont justement Léon Bloy cité en exergue, et d'autres plus illustres, se sont distingués à cet exercice,

et Barjavel lui-même cite quelques uns de ses prédécesseurs, tels ce

Il ne manque pas de faire remarquer que :

Certains écrivent leur journal sinon en toute sincérité, du moins sous leur nom propre, d'autres, tel Gustave Mirbeau avec Le Journal d'une femme de chambre, emploient l'artifice d'un tiers fictif pour placer des considérations personnelles qui n'auraient pas pu aisément être présentées comme telles.

Pour Barjavel, alors jeune écrivain débutant dont les premiers romans Ravage et Le Voyageur

imprudent furent publiés pendant la guerre, les souvenirs de cette période et le spectacle d'une

certaine renaissance de la société au retour de la paix, inspirent des commentaires parfois tendres,

parfois acidulés, mais jamais mièvres ni amers.

Dans l'interview accordée à Chantal de Pisun dans le dossier de l'édition Cercle du Nouveau Livre

de la seconde édition du Journal d'un homme simple (1982), Barjavel commente, et confie :

Journal, oui, mais avant tout récit parfois "arrangé" de souvenirs parfois pénibles ou par trop personnels, et l'auteur, qui a prévenu le lecteur dans l'introduction en qualifiant parfois de "mensonges roses" certaines narrations, s'explique :

- ce qui est aussi sa démarche dans La Charrette bleue - et :

Il n'est pas possible de résumer un journal... Mais certains faits rapportés par l'auteur méritent une

attention particulière, soit pour leur importance "historique", soit pour l'impact qu'ils ont eu dans la vie

de l'écrivain. Pour cela, le Journal d'un homme simple est, avec La Charrette bleue, le document de base

pour la construction de la biographie de l'auteur à partir de ses textes. Une telle biographie, en cours

d'élaboration, sera bientôt disponible sur le barjaweb

Des dates-clés apparaissent tout particulièrement :

L'appartement au septième étage l'a enthousiasmé aussi pour cette proximité d'avec le ciel, le rendant

D'où cette appellation bien trouvée :

Dans l'édition de 1982, il confie :

Moi aussi, je me suis rendu sur les lieux... et en contrepoint de ce retour de Barjavel des années après,

je vous propose ( ce petit reportage ) de la rue Lacretelle à présent, qui a encore changé par quelques détails.

Le Journal, en tant que rédaction intentionnelle en vue d'une publication, commence donc "officiellement" en mars 1949,

et l'auteur y raconte comment tant bien que mal il s'est accomodé, avec sa famille, de ce "minuscule appartement".

Minuscule ? En fait, j'ai recueilli un témoignage direct sur place. C'est un honnête appartement de 3 pièces

{ voir le plan }, et Jean, le fils de l'auteur,

disposa par la suite de la chambre de service à l'étage supérieur. Si l'auteur se plaint

de son "exiguïté", peut-être est-ce surtout par rapport aux grands espaces, pas nécessairement intérieurs

mais ceux de la liberté dont il a pu bénéficier lors de sa jeunesse provinciale. Et si l'immensité du ciel sur

lequel s'ouvre ses fenêtres lui donne l'impression que cet espace est toujours là, l'aménagement de son intérieur

d'écrivain, avec les contraintes d'encombrement que cela doit représenter, lui en fait sentir le contraste.

Et peut-être y a-t-il aussi quelques exagérations méridionales... le local du vide-ordure n'a en fait rien

de vraiment impraticable... (bien que la porte de communication avec la cuisine, maintenant condamnée, s'ouvre effectivement dans le mauvais sens)

La déclaration le 24 août de la libération de Paris surprend les Parisiens qui entendent

toujours les mitrailleuses et constatent la persistance des soldats allemands aux points stratégiques importants.

C'est le lendemain que le Général de Gaulle annoncera "officiellement" l'évènement par son discours célèbre de l'Hotel de Ville.

Paris ! Paris outragé ! Paris brisé ! Paris martyrisé ! Mais Paris libéré !

A cette partie regroupée dans un chapitre, l'auteur a donné le titre : « Les guerres du temps jadis »,

voulant ainsi reléguer à un passé qu'il veut révolu les évènements dramatiques pourtant encore proches, sans doute pour marquer son attachement à la Paix.

On lira dans la section les personnages des détails sur ces figures publiques dont l'auteur trace les portraits sans concession.

La seconde édition sera aussi "allégée" de ce chapitre, qui y sera en fait supprimé,

ainsi que le suivant, « L'homme et le homard » qui commençait par

d'autres commentaires sur Céline et ses œuvres, en introduction à des développements sur

l'Homme et l'humanité qui annoncent les grands thèmes de La Faim du tigre.

elle raconte comment les juifs choisissent de sauver Barabbas et de vouer

Jésus au supplice.., et comment Barabbas trouve la mort presque aussitôt en essayant de porter

secours au Christ en croix. Ainsi résumée, cette histoire révèle ses relations avec le théâtre

du destin, très en vogue au temps de Giraudoux et d'Anouilh : ni Jésus ni Barabbas ne sauraient

échapper au sort qui leur est promis.

On n'oubliera pas, de la même époque et sur ce thème précis, la pièce très étonnante

« Ce soir à Samarcande » de Jacques Deval (J. Boularen), créé cette même année 1950 au théatre de la Renaissance, et que Barjavel commentera dans son dernier article de Carrefour avant sa maladie, le 10 octobre 1950.

Thème qui est aussi, à une autre échelle, celle de l'Histoire, celui du Voyageur imprudent (1944)

Le récit complet du tournage, depuis la naissance du projet jusqu'à la scène de la crucifixion pendant la fête de Collioure,

est l'occasion de voir sur le vif Barjavel à son métier, non seulement d'auteur, mais pour la circonstance

de metteur en scène, c'est à dire, comme il le souligne dans Cinéma total, véritable chef du film.

Il s'y trouve aux prises avec des problèmes d'intendance parfois très terre-à-terre, tels que l'hébergement de

l'équipe et la réalisation des accessoires. La simplicité des solutions trouvées, imposée par les faibles

ressources de ce projet "autofinancé", est révèlatrice du bon sens et de la débrouillardise de l'auteur qui ne dispose en

fait de "nul autre moyen que son enthousiasme et l'amitié de ses amis".

Plutôt que de longs passages difficiles à apprécier pleinement hors de leur contexte, on

trouvera ci-après des courtes citations mettant en exergue les pointes d'humour de l'auteur...

A propos de la malle des vacances, si difficile à fermer...

Et ces considérations savoureuses qui ouvrent le court chapitre « Ceci est pour vous »

Une lucidité acide sur certaines dérives journalistiques :

ÉPISODES MARQUANTS

20 rue Lacretelle de nos jours

Vue panoramique du balcon de l'appartement où vivait Barjavel

(le stade et les jardins de l'hôpital de Vaugirard)

{ voir une vue agrandie avec plan d'orientation }

Le chapitre "Pleine malle de plaisirs" est surtout centré sur les vacances de la famille de l'écrivain, cette

année-là à Collioure, dans le Roussillon. Petite ville que l'auteur retrouvera par la suite pour le projet de film

Barrabas, et qui sera aussi l'objet d'un livre d'art du peintre et dessinateur Willy Mucha, dont Barjavel écrivit le texte

( voir dans la bibliographie ).

Mais,

{ voir le discours }

EXTRAITS

À la différence d'un roman, s'abritant si nécessaire sous le couvert de la fiction, la présentation des personnages d'un journal personnel ne peut pas se faire sans discernement. Ce sont des personnes réelles, souvent connues et encore bien vivantes, et qui vont peut-être lire la présente page ! Et l'auteur lui-même en les présentant a bien averti le lecteur. Par simple respect, une analyse du texte ne doit donc pas fouiller les histoires personnelles même au profit d'une prétendue véracité qui n'apporterait en fait rien de constructif. On trouvera donc ci-après leur présentation simplement établie sur la base du texte lui-même. |

~PERSONNAGES~

L'AUTEUR

L'AUTEUR

L'observateur du monde

Non point héros, ni même figure centrale du récit, l'auteur se présente en toute simplicité comme spectateur. C'est peut-être l'image qu'il veut donner de lui-même, mais de toute façon c'est celle par laquelle il entend être considéré. Point de flagornerie, ni de fausse modestie, mais une sincère lucidité même dans les mésaventures qu'il prend avec le sourire et va même jusqu'à présenter comme des péripéties comiques (tel l'épisode de la clé de la malle), ou des clins d'œil aigres-doux lorsqu'il évoque "les mœurs du monde du cinématographe" à propos de Barabbas :

On notera au passage la délicatesse de l'auteur qui ne dit pas que le monde du cinématographe n'est constitué que de menteurs, frimeurs et parvenus, mais qu'il ne s'agit que de comportements : ce ne sont donc pas des jugements de personnes qu'il établit, mais un simple constat d'attitudes. En 1949, l'auteur a trente-quatre ans. Ce seuil de la maturité lui fait prendre face aux évènements le recul qui sera caractéristique de la suite de ses œuvres. Les obligations familiales, professionnelles (il est alors essentiellement journaliste) constituent les principales préoccupations de sa vie, mais il garde toujours un regard lucide sur le fond de celle-ci.

C'est cette tonalité de simplicité qui fait le charme le plus souvent apprécié de l'auteur dans cette œuvre, comme

les critiques l'ont bien relevé dès la parution de l'ouvrage (voir critiques ci-après).

Toutefois, il y a peut-être lieu de s'interroger sur la part du procédé dans une telle forme d'écriture, car

Barjavel et les idées qu'il y présente ne sont pas si "simples" qu'il n'y parait ; en tout cas pas "simplistes".

Et un autre éclairage fort intéressant apparait si l'on se réferre à la notion de simplicité "évangélique" telle qu'elle est énoncée dans le « Sermon des Béatitudes », et

surtout telle que Lanza del Vasto en a fait le commentaire dans « L'Arche avait pour voilure une vigne »

{ voir }.

~PERSONNAGES~

LA FAMILLE

~PERSONNAGES~

LA FAMILLE

Une raison de vivre

Barjavel est relativement discret sur sa famille.

Il a épousé en 1936 Madeleine de Wattripont, et celle-ci apparaît avec un rôle "discret" . Son prénom apparait 39 fois dans le récit, et elle constitue essentiellement le contrepoids du côté non pas rêveur, mais "idéaliste" de l'auteur :

et, à propos du "projet" de bureau suspendu au plafond :

en effet, pour tenter de récupérer de l'espace,

Ses deux enfants, Renée (Nanou) et Jean, nés en 1937 et 1938, constituent en fait une raison de vivre, en tout cas une motivation profonde de l'"activité économique" de l'écrivain qui éprouve toutefois un déchirement de ne pas pouvoir consacrer à la vie familiale plus de temps, et même plus de lui-même :

Le travail, quel qu'il soit, dans les années de guerre en particulier, permet certes à l'auteur de rencontrer des gens de tous horizons, et de commencer à exprimer sa pensée sur bien des sujets, mais est essentiellement un gagne-pain, car en ces années-là et aussi après la guerre, c'est peu de dire que la vie est chère : les tickets de rationnement ne furent complètement supprimés qu'en 1947. Et les besoins de la famille doivent être satisfaits, selon un principe que la vie familiale lui a fait découvrir :

alors, il se décide :

et lorsque la maladie le frappe en octobre 1952 :

Bien qu'elle n'apparaisse pas dans le récit, l'auteur mentionne dès le début le souvenir de sa mère. Il ne faut pas oublier que Tarendol, en 1946, fut dédicacé

et le deuil de sa mère, morte de la maladie du sommeil en 1922 comme La Charrette bleue, au delà de simples souvenirs d'enfance, en est le profond témoignage, reste un poids dans l'âme de l'écrivain :

De son père, qu'il a peu connu pendant sa petite enfance, presque rien

À côté de la famille, il faut laisser de la place pour les familiers, les animaux qui accompagnent les Barjavel dans leur quotidien et qui, malgré leur petite taille, devaient prendre une grande place dans leur logis...

- Catherine, la tortue terrestre

- Souci, la souris blanche et l'auteur est pris par surprise par cette progression animalière, car arrive aussi

- Bulle, la chienne : Et tout ce petit monde occupe l'appartement, et accompagne la famille en vacances. Il est vrai que Madeleine a un attachement certain pour les animaux, car, comme Jean le fait remarquer à son père dans une lettre de vacances, citée textuellement :

Barjavel gardera toujours un attachement pour les animaux. Son texte du livre « Brigitte Bardot, amie des animaux » ( voir la page présentant l'ouvrage ) est plus un hommage à la vie animale qu'à l'actrice elle-même. Son affection se portera ensuite plutôt sur la gente féline, qu'il concrétisera dans un court texte peu connu, « Chafou ».

~PERSONNAGES~

FIGURES PUBLIQUES

~PERSONNAGES~

FIGURES PUBLIQUES

Les Amis

Les amis de Barjavel que présente le Journal d'un homme simple sont ses compagnons de "travail". Pas tant dans son métier de chef de fabrication chez Denoël, dont on sait finalement assez peu, mais de journaliste, écrivain et homme de cinéma : amis et collègues, dans une certaine affinité de pensée.

Il y a ceux dont on comprend qu'ils font l'objet de l'actualité du moment, et l'écho qu'en fait l'auteur

est une vision d'articles qu'il était en train de rédiger, avec le recul que permet la confidence plus personnelle.

Ainsi l'édition de 1951 parle et reparle de Céline, grand succès d'édition "découvert" par Denoël avant la

guerre, et sujet à polémique depuis. Barjavel admirait le Voyage au bout de la nuit et Mort à crédit, et il s'est efforcé

d'éclairer les ouvrages les plus décriés de Céline en les replaçant dans le contexte humain de l'époque ;

passages qui seront allégés dans la seconde édition, en particulier le chapitre « l'homme

et le homard » qui disparaitra complètement.

On pourra découvrir { ici } une interview de Barjavel à propos de Céline.

|

Il cite aussi celui qui fut un de ses amis à son arrivée à Paris, Luc Diétrich mort le 20 août 1944 à la suite des bombardements de Saint-Lô :

On trouvera une biographie de L. Dietrich et des liens artistiques sur la page

[ http://univers.mylene-farmer.com/dietrich/biodiet.htm]

Les relations entre le cercle des élèves de Gurdjieff auquel appartenaient Luc Diétrich, René Daumal, Barjavel et quelques autres

sont détaillées dans le très intéressant livre de Michel Random "Les Puissances du dedans" qui éclaire

judicieusement toute une période littéraire maintenant peu connue car elle fut "masquée" par le surréalisme

qui lui était "concurrent" et qui, nettement politisé, s'implanta plus durablement.

{ voir une présentation }.

Les relations entre le cercle des élèves de Gurdjieff auquel appartenaient Luc Diétrich, René Daumal, Barjavel et quelques autres

sont détaillées dans le très intéressant livre de Michel Random "Les Puissances du dedans" qui éclaire

judicieusement toute une période littéraire maintenant peu connue car elle fut "masquée" par le surréalisme

qui lui était "concurrent" et qui, nettement politisé, s'implanta plus durablement.

{ voir une présentation }.

Parmi eux figurait aussi Philippe Lavastine, très grand ami de Barjavel, qui est le Philippe L.

qui lui raconte la légende du folkore juif sur Moïse et les peintres de Pharaon (5 mai 1950). Lui

aussi élève de Gurdjieff, traducteur en français de "Fragments d'un enseignement inconnu"

d'Ouspensky, et gendre de Mme de Salzmann, il est aussi connu comme grand spécialiste de

la mystique hindoue.

D'autres gens de lettres n'échappent pas à sa plume parfois critique, mais moins incisive que ses articles du Merle Blanc { voir }, surtout d'avant 1939, ou, après la guerre, de Carrefour ; c'est une vue d'ensemble de ses considérations sur l'Art qui se dégage de son Journal, dans l'édition de 1951 essentiellement, car là encore, celle de 1982 est amputée des chapitres qui s'y rapportent, que l'auteur a sans doute jugé moins pertinents au vu de l'actualité d'alors ou de l'optique qu'il souhaitait donner à cette seconde édition.

Ses vrais amis sont ses compagnons du monde du spectacle, théatre et surtout cinéma. Un monde où il

entrevoit sa place, mais qu'il finira par n'apprécier que très modérément, excédé par le mercantilisme et la

fausseté des rapports qui s'y nouent.

Mais la grande aventure de Barabbas à Collioure est le point où se nouent des amitiés profondes et durables,

loin des faux-semblants d'un monde d'artistes qui ne sont pas de mise ici, car le projet manquera cruellement de

moyens, ce qui incitera la sincérité et la bonne volonté à se réveler pleinement.

On trouvera parmi eux des noms qui feront leur chemin dans le monde du spectacle :

Jean Le Poulain,

Jean Le Poulain,

devait aussi être acteur principal du film et devint ensuite célèbre comme pensionnaire de la Comédie Française et directeur du théatre de l'Odéon à partir de 1984,

Henry-François Rey,

Henry-François Rey,

-

On pourra { voir une présentation } de Henri-François Rey.

- Roger Fellous, cameraman et machiniste, en fait "intendant" de l'équipe (il participa aussi au tournage des films "Le Diable et les dix commandements" de J.Duvivier en 1962)

- son frère Maurice,

Sur Willy Mucha - { Sur Willy Mucha }

- { Pensées de Mucha sur l'Art }

- { La Maison de Mucha à Collioure }

- et surtout le peintre Willy Mucha, qui se trouva embauché comme acteur pour l'arrestation de Barrabas, mais qui sera surtout pour Barjavel l'ami qui, sans connaître personne de l'équipe auparavant, les a tous hébergés en plein mois d'août dans sa « maison de lumière » :

Barjavel, en reconnaissance délicate et discrète, écrira peu après le texte de l'album de dessins de Mucha, Collioure, et Henry-François Rey le complètera d'un portrait du peintre ( voir Collioure dans la bibliographie )

Un autre nom du cinéma est révélé par Barjavel, celui de Geza Radványi.

et, déclare Barjavel, au printemps 1949, le film se fait :

"Difficultés" de collaboration, cependant acceptées et vécues avec lucidité, mais sans humilité, par l'auteur.

Ce film est « Femmes sans nom » (Donna senza nome), d'après un récit de Géza Herczeg, avec, entre autres,

Simone Simon, Françoise Rosay, Vivi Gioi, Hilda von Schwartzendorf, Gino Cervi, Carlo Sposito et Mario Ferrari.

Barjavel fera deux autres films avec Radványi :

- L'étrange désir de Monsieur Bard, en 1953.

- Mademoiselle Ange, en 1959. ("un film qui dévisse la mélancolie" : une comédie avec Romy Schneider, JP. Belmondo...) voir http://ibelgique.ifrance.com/cinedestin/films/m/ma/mademoiselleange.htm

Radváni est-il le Closterwein des Chemins de Katmandou ? Je le pense... mais ce n'est qu'une hypothèse, fruit d'une intuition...

~PERSONNAGES~

L'HUMANITÉ

~PERSONNAGES~

L'HUMANITÉ

La famille humaine

Les personnages d'un Journal sont aussi tout ceux que rencontre l'auteur. Rencontres effectives, et aussi rencontres "en esprit". Ceux sur lesquels sa réflexion se pose, et auxquels il rend hommage - parfois par des traits mordants - chaque fois qu'il commente ce que la vie des hommes met sous ses yeux, et dont le spectacle ne fera que le conforter dans sa conviction que :

qu'il exprimera de manière récurrente dans toute son œuvre.

Le chapitre « Demandez le programme » est présenté plus spécifiquement dans

la troisième section de la "thématique" ci-après.

Sa vision de la Société s'y développe dans une dissertation de prospective socio-technique

sur des thèmes qui se concrétiseront petit à petit dans certains pages des « Libres propos »

du Journal du Dimanche, et surtout dans Demain le Paradis. Le Journal d'un écrivain est pour le lecteur l'occasion de voyager avec lui, et de porter un autre regard

sur des lieux qu'il connait peut-être déjà, celui que l'auteur a eu lorsqu'il s'y est trouvé, ou plutôt

lorsqu'il se les est rappelés au moment d'écrire ses pages.

Il est asez fréquent qu'un "journal intime" soit l'occasion pour un auteur - à moins qu'il ne

s'agisse d'un comique écrivant à ce titre - de déverser sa bile et sa morosité et re répedre

par son écrit une morosité sous couvert de nostalgie ou de romantisme.

Sans se laisser affliger par des détails météorologiques - qu'il n'ignore cependant pas -

il relève le bon côté des choses. Ainsi, à Collioure :

Pourtant, il se qualifiera lui-même plus tard de pessimiste gai. Car sa joie de vivre est, non pas superficielle, mais

conscience de l'instant, ce qui n'empêche pas le fond de sa pensée d'être dénué d'illusion sur l'Homme en particulier.

Et ses propos souvent souriants laissent parfois saillir des petites remarques qui semble viser à remettre les choses en place, ainsi :

Par son métier de journaliste critique, ses avis sur le théatre et la littérature,

dont on a surtout vu précédement la portée à propos des hommes qui les font,

l'ont conduit à approfondir sa pensée et à se prononcer de manière plus abstraite sur

les Arts Littéraires eux-mêmes.

Partant de son cas personnel, à l'occasion de sa tentative de remaniement de son projet de pièce de théatre

sur la base du Voyageur imprudent, il procède à une sorte d'introspection

De là, une sorte de métaphysique du sens des mots se trouve développée, renforcée

d'exemples parfois très terre-à-terre, qui amène l'auteur, en cette fin d'août 1950, à s'interroger

sur le rôle de l'écrivain, et même de l'artiste en général, auprès des autres hommes.

Il peut être utile de rappeler que cette époque voyait le jaillissement d'idées philosophiques nouvelles,

dont l'Existentialisme se posait non seulement comme un façon de pensée mais aussi une façon de vivre.

Sans être inutilement cruel, Barjavel n'est pas spécialement tendre avec Jean-Paul Sartre, ni avec les Surréalistes

dont le succès en tant que mouvement intellectuel est sur la fin...

Alors la justification des arts, et même de l'Art lui-même, est dans l'utilité de l'œuvre produite.

Et il finit sur l'annonce d'un rapprochement de l'Art avec la Technique - concept par lequel il ouvrait Cinéma total en 1944 :

qui se développera dans le chapitre suivant.

Le chapitre Demandez le programme ! apparait presque comme une succession de visions.

Prenant comme point de départ une contribution

en compagnie

il présente sa conception des villes de l'avenir qui, justifiée par ce qu'il présente comme le bon sens

parait néanmoins étonnante sous la plume d'un auteur qu'on saura attaché à la Nature, et même souvent considéré comme écologiste :

Cette description rappelle mot pour mot ce qui sera celle de Gondawa dix-sept ans plus tard dans La Nuit des temps,

et s'inspire de considérations écologiques (au sens premier) qui ne manquent pas de cohérence.

Mais l'auteur se considère-t-il lui-même comme un romantique attardé ?

Ce chapitre est presque à lui tout seul une œuvre de science-fiction, genre dans lequel

certains critiques l'ont allégrement classé, au point de laisser croire que « Demandez le programme ».

est le titre d'un roman ou d'une nouvelle (ainsi C. Aziza et J. Goimard dans l'Encyclopédie de poche de la Science-Fiction)

Car, plus encore, la suite du chapitre extrapole l'actualité immédiate d'alors, qui a déjà affecté les

projets cinématographiques de l'auteur du fait de la guerre de Corée. En septembre 1950 il s'agissait d'un

sujet brûlant pouvant faire raindrele pire, l'embrasement mondial du conflit, pourtant maintenant oublié.

Et les sombres inquiétudes de l'auteur qui analyse avec minutie et une lucidité faisant éclater les approches

conventionnelles peuvent paraitre d'un pessimisme exagéré.

Car l'angoisse de l'époque - "espoir" pour certains - c'est le communisme, dont ce "scénario-catastophe" décrit le triomphe militaire puis institutionnel.

Mais Barjavel n'a pu voir la suite, qui lui aurait donné tort sur ce point-là, mais peut-être pas sur le

fond.

Lorsque fut réédité son Journal d'un homme simple, il s'opposa à la publication du dernier

chapitre de cet ouvrage initialement paru en 1951, afin de ne pas effrayer ses lecteurs par une vision d'un

possible trop pessimiste situé à la fin de ce siècle. Il avait été choqué par l'exploitation éhontée des

« prophéties de Nostradamus », et il ne voulait pas accroître l'angoisse de ses

contemporains. (...) Le chapitre en question, trop possible, me donne froid dans le dos.

(Extrait de In memoriam René Barjavel, revue Fiction de janvier 1986 (n°372).

Il faut aussi réaliser aussi que, lorsque Barjavel a écrit ce chapitre (septembre 1950), son état de santé dont

il ne tenait pas compte allait le forcer à interrompre son activité, et peut-être lui

inspirait-il un pessimisme aggravé.

Aussi la seconde édition voit-elle disparaître ces "anticipations" de ce chapître (Demandez le programme),

et à leur place, mais cette fois en guise de conclusion à l'ouvrage, l'auteur prend la mesure

que donnent trente ans de recul pour résumer tout ce que ces années qui se sont passées lui ont inspiré.

Trente ans après, le monde avait effectivement bien changé. Ce qui faisait l'actualité et les inquiétudes

des années 50 paraissait bien loin, et Barjavel devine sans doute que pour son lectorat de 1982, même s'il a connu

cette époque, les souvenirs qui peuvent en rester sont en train de devenir "littéraires"...

LES LIEUX

Expérience qui pour le lecteur fait appel à l'imagination, s'il ne connait pas lui-même ces lieux, ou si

ceux-ci ont disparu du fait des démolitions ou transformations du paysage. Je vous invite à une découverte

de visu de ces quelques sites maintenant empreints du souvenir de Barjavel.

Au dernier étage d'appartements de l'immeuble en pierres de taille dont

le sommet comportait les "chambres de service" sous les toits, la vue du balcon donne toujours sur ce parc arboré qui

est aussi le terrain de sports présenté au début de Tarendol, roman dans lequel l'auteur confie au lecteur

ses pensées en commentaires du récit :

Comme je l'ai indiqué plus haut, un de mes collaborateurs a pu visiter l'appartement même qu'occupait l'auteur.

Aucun des locataires de l'immeuble, installés depuis peu, ne semble en avoir le souvenir. Cette petite visite,

sans indiscrétion ni voyeurisme mais fort courtoise, a permis de mieux illustrer l'atmosphère des lieux.

( Voir la page "Visite de la rue Lacretelle" )

Où se trouve F. ? Serait-ce Fécamp (seule ville

de la côté normande dont le nom commence par F...) ?

Effectivement, les annales de la météorologie gardent la trace d'une tempête exceptionnelle le 7 août 1948.

Mais peu importe. Barjavel a exorcisé l'horreur des ruines qui couvraient encore alors les lieux, et rejeté même le souvenir de son nom.

Sans doute maintenant la station balnéaire est-elle redevenue coquette et "branchée".

Banyuls, c'est surtout le Roussillon, et c'est l'âme de cette région

qui le marquera la plus, en lui rappelant sa Drôme Provencale natale, la douceur de vivre de la mer en plus.

Les souvenirs des villages de pêcheurs où le temps semble s'être ralenti sous le soleil et la lumière qui semble

issue de l'air lui-même, et les fêtes locales mi-religieuses, mi-païennes, seront ce qui le ramènera sur place

peu après, pour Collioure.

voir aussi [ Le site de Banyuls sur Mer ]En fait, c'est plutôt une redécouverte de la région languedocienne, car

avant même les vacances familiales de 1949, l'auteur y a séjourné dans des circonstances moins réjouissantes à la suite de la débâcle de 1940 :

il s'était installé avec sa famille à Palavas les Flots en attendant de retourner à Paris.

Quelques sites sur Collioure :

[ Photos anciennes de Collioure ]

[ vue de Collioure en temps réel ]

[ Page historique sur Collioure ]

[ Une page consacrée au clocher de Collioure ]

THÉMATIQUE

Dans la Thématique du Journal d'un homme simple :

Ou plutôt :

~THÉMATIQUE~

La Joie de vivre

Bien au contraire, chez Barjavel l'optimisme est une règle de vie.

C'est celle qui l'éclaire dans ses analyses et ses impressions sur le monde, sur ce qu'il voit, ce qu'il

lui arrive, ce qu'il lit :

~THÉMATIQUE~

L'ART

En plus du chapitre "L'homme et le homard", les cinq courtes pages de la section "Marcher sur un

mot" (qui ne figure que dans l'édition de 1951, l'édition de 1982 n'en retenant que quelques paragraphes du début,

intégrés dans le chapitre Demandez le programme") constituent à elles seules un essai sur l'Esthétique.

Et son diagnostic est clair :

Utilité au sens large, et non pas "utilitarisme" prosaïque voire trivial. Car, rejoignant

des chemins de pensée quelque peu ésotérique, ou du moins qui se veulent dépasser les apparences,

~THÉMATIQUE~

L'HOMME, LA SOCIÉTÉ et le PROGRÈS

L'auteur est dramatiquement préoccupé par ce problème, qui, oserait-on l'avouer, fait sourire aujourd'hui.

Dans la seconde édition de 1982, toute cette section a disparu. Pourquoi ?

L'auteur lui-même l'a confié à son ami journaliste et écrivain de science-fiction Pierre Bameul qui

rapporte :

|

En 1951, le livre fut discrètement remarqué lors de sa parution. J'ai pu retrouver quelques

critiques dans des journaux de l'époque : Je doute que Sophie plaise à Barjavel. Plutôt moraliste, Barjavel, et père de famille !... Par bonheur,

sa famille s'étend au monde, à l'animé et à l'inanimé, aux êtres, animaux, plantes, cailloux. Qaunt à sa morale, elle est sympathie, amour - on dirait « ferveur », si le mot qui sent son Gide, ne risquait de lui déplaire.

Je ne connaissais pas Barjavel, je le connais maintenant, grâce à ce Journal : c'est quelqu'un de terriblement sympathique !

Je ne prendrai plus place au bas de cette page sans regarder s'il est à la suivante, sans lui serrer la main entre les lignes. Pourtant, nous ne nous ressemblons pas beaucoup. Il n'aime pas Baudelaire, Proust l'ennuie, etc. Bon ! Mais, voyez-vous, il « aime » ou il « n'aime »pas,

je trouve extraordinaire qu'un écrivain publie, aujourd'hui, en pleine foire aux illusions, un journal où il n'examine pas ses complexes, ceux des autres, où il ne se pose pas en réformateur et thérapeute du monde.

N'y aurait-il, dans ces pages, que la critique de Barjavel, je retrousserais les babines. Mais il y a le reste. Il y a les problèmes de Barjavel, dont le premier est de savoir comment il fera tenir, dans trois pièces exiguës, sa femmes, ses gosses, la chienne Belle, la tortue Catherine, des escargots, des fleurs... et lui, Barjavel, qui doit s'interrompre d'écrire, à l'heure du déjeûner, parce que son bureau, c'est la table familiale.

Il y a le Barjavel qui tente de faire un film avec nul autre moyen que son enthousiasme et l'amitié de ses amis, et le Barjavel furieux contre la sottise de la haine, la stupidité des hommes meurtriers d'eux-mêmes.

Barjavel regarde le monde avec des yeux tendres, ironiques, émerveillés. C'est un homme clair : Dans Carrefour également, le 15 août 1951, la petite chronique "Point de vue de...l'homme de la rue"

appréciait :

Il y a des questions qu'on se pose toute la vie (sans les poser à personne) et dont on [n']aura jamais la réponse. (...)

Juste après la seconde édition de 1982 chez Denoël, l'ouvrage fut aussi publié aux éditions Le Tallandier - Cercle du nouveau livre, accompagné d'une interview et de photographies de l'auteur.

À cette occasion, cet éditeur réalisa une petite plaquette de présentation de l'ouvrage

{ voir }

comportant en particulier les avis ci-après :

Lire est une fête quand on a en mains un ouvrage pareil, où l'auteur se montre tel qu'il

est sans craindre de parler de ses plus humbles mésaventures. Elles prennent, sous sa

plume amusée et tendre, une couleur un peu féerique, celle d'un temps pas si éloigné

pourtant mais qui nous paraît à des années-lumière de notre monde actuel mécanisé et

motorisé : songez que dans sa rue Lacretelle, les trottoirs étaient libres d'en-haut jusqu'en

bas; il n'y avait pas une seule automobile, quelques antiques bicyclettes seulement !

Un journal peut-il en inspirer d'autres ? Ce genre littéraire est suffisament général pour qu'il soit

incongru de chercher une filiation quelconque de récits personnels d'un auteur à l'autre.

Le Journal d'un homme simple et la présente page ont été présentés sur le barjawebsur les pages :

CRITIQUES PUBLIÉES

AU SUJET DU LIVRE

Dans Carrefour, no 356 du 11 juillet 1951, sous la plume du chroniqueur Max-Pol Fouché

qui tenait la rubrique Les livres, l'article "Sancta Simplicitas" présentait en première

partie le roman Sophie de Christian Mégret, puis enchaînait :

- Je suis un homme heureux. Parce que j'aime la pluie autant que le vent, et le soleil comme lla pluie, le froid comme le chaud, l'hiver comme l'été, le pire comme le meilleur... Parce que je suis vivant et que je le sais...

Naturellement, cet « homme simple »montre combien la vie est compliquée. Et, de toute façon, la simplicité est trop difficile pour moi. Il y faut une grâce - lagrâce dont bénéficie le livre de Barjavel , un livre drôle, émouvant, grave, souriant, une réussite.

Vous feriez bien de le lire. Ça change, n'en doutez pas, de s'accouder à un balcon en plein ciel, « au rez-de-chaussée des moineaux », et si l'appartement du poète est minuscule, ne craignez rien, j'ai l'impression qu'il y a de la place pour les amis...

Une de ces questions que je me pose de temps en temps est la suivane : pourquoi certains livres qui devraient connaître le grand succès passent-ils inaperçus ?

En fait, le succès vient aux livres par trois voies : le lancement, la fantaisie du public, le talent de l'auteur.

Les trois raisons peuvent se combiner. Mais il semble que la denière devrait suffire.

C'est à propos du dernier bouquin de Barjavel que je me pose la question une fois de plus. Oh ! bien sûr, le Journal d'un homme simple n'est pas le Journal de Gide. (Dieu merci !)

Mais c'est bon comme de la brioche de grand-messe, frais comme un gave pyrénéen, gentil comme un pois de senteur sur un balcon de Montmartre. Ce n'est rien, en somme : un petit film de René Clair,

une fable oubliée de La Fontaine, trois notes de Mozart. Au siècle de l'existentialisme, ça vous raccomode avec le ciel, les nuages, les anges et les hommes. Cent mille exemplaires vendus en trois

semaines auraiet dû nous prouver à nous-même que nous aimons encore l'aqua simplex.

(...)

Pourquoi ? Pourquoi des livres, que tous ceux qui les ont lus confessent excellents, ne partent-ils pas, ne portent-ils pas ?

Est-ce our que chacun de nous ait ses petits Baruchs à promener dans la conversation ? Mystère.

Tout de même, si le Magot solitaire peut se fendre un jour d'une explication, il me rendra service. Je n'aime pas les questions sans réponses.

René Barjavel écrit à phrases courtes et chaudes et raconte sobrement, avec son

cœur, les choses de tous les jours, le bonheur, l'amour, la gaieté, mais aussi la maladie qui

survient et les histoires extraordinaires qui, alors, lui arrivent.

Dans cette vie simple et heureuse, qui nous vaut parfois de savoureuses anecdotes sur

des vacances qu'on a peine à imaginer de nos jours, surgit l'Histoire: René Barjavel a

vécu la drôle de guerre, l'Occupation et la Libération de Paris. Le témoignage qu'il nous

donne a là vérité et la fraîcheur de l'instantané. Au moment même où il vivait ces événements,

il prenait des notes et son aventure individuelle, en tant qu'acteur ou spectateur,

CRITIQUES DES VISITEURS

Faites vous aussi partager par l'intermédiaire du barjaweb

votre opinion et vos analyses sur Le Journal d'un homme simple.

Le Journal d'un homme simple a inspiré d'autres œuvres

Pourtant, un écrivain de nouvelles de science-fiction originaire de Nyons, Michael Rheyss, a réussi

l'exercice d'écrire une uchronie dont la parenté clairement annoncée avec l'œuvre de Barjavel

intrigue de prime abord, puis inspire un amusement étonné qui, pour le lecteur connaissant bien Barjavel, se

complète de l'identification d'indices montrant que la nouvelle repose sur une connaissance approfondie de son

œuvre, à défaut de sa biographie. Pas seulement du Journal d'un homme simple, mais aussi de plusieurs romans

dont on retrouve quelques traits (Le Voyageur imprudent et Colomb de la Lune en particulier). Mais c"est bien d'un

extrait de journal qu'il s'agit.

Cette nouvelle, Le Tigre de la lune, a été publiée dans un recueil devenu difficile

à se procurer, « Une Anthologie de l'Imaginaire », Arcane Septième, Editions Rafael de Surtis, Collection

Pour une Fontaine de feu, 2001.

L'interview de Michael Rheyss par G.M. Loup fournit des détails sur cette nouvelle

et surtout rapporte les confidences de son auteur et fournit des indications pour retrouver ce texte.

L'interview de Michael Rheyss par G.M. Loup fournit des détails sur cette nouvelle

et surtout rapporte les confidences de son auteur et fournit des indications pour retrouver ce texte.

AILLEURS SUR LE BARJAWEB :

quelques liens

COPYRIGHTS